Intervista a Cestha - Un Centro Per Il Mare

Cestha, Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat, è un ente di ricerca con lo scopo di proteggere l’ambiente, nato dalla follia visionaria di due ragazzi con un pizzico di presunzione. Mossi dalla passione per l’ambiente e dalla volontà di colmare le lacune presenti nella protezione del mare, hanno deciso di rimboccarsi le maniche e sporcarsi le mani in prima persona. Dopo aver vinto i primi bandi, sono riusciti a trasferirsi nel vecchio Mercato del Pesce di Marina di Ravenna. Un edificio storico, del 1938, che vantava di essere uno dei più importanti in tutta Italia. E da lì ha avuto inizio il loro viaggio.

Volendo approfondire la problematica del by-catch, abbiamo deciso di intraprendere anche noi un viaggio: quello che ci ha portate a conoscere Cestha. In particolar modo abbiamo avuto la possibilità di intervistare il direttore Simone D’Acunto.

- Il centro di Cestha e la tribuna del vecchio Mercato del Pesce.

Ciao Simone. Tra tutte queste tartarughe marine che ci accolgono, vogliamo chiederti: chi è Cestha e di cosa si occupa?

Cestha è un centro che si occupa della tutela degli habitat, della conservazione e del recupero della fauna marina e, infine, il nostro staff è specializzato nello sviluppo di una pesca sostenibile. Al momento il nostro centro vanta una capienza di 64 posti, attualmente occupati solo da tartarughe.

Sì, infatti, studiando un po’ il vostro lavoro, abbiamo visto che vi occupate di tanti progetti. Uno dei principali che portate avanti è, appunto, il recupero degli animali vittime di by-catch. Cosa ci puoi raccontare a riguardo?

Allora, diciamo che la pesca è un’attività produttiva che punta a prelevare specie con un valore commerciale. Senza volerlo, però, impatta su altre specie non solo importanti dal punto di vista conservazionistico, ma anche sugli stessi animali dal valore commerciale che vengono pescati sotto-taglia. Quindi è importante ricordare che anche questo deve essere considerato come by-catch o cattura accessoria. Noi, a dire il vero, ci troviamo un po’ di tutto. Ad esempio, quest’anno ci è capitato di recuperare un sacco di astici. Alcune sotto taglia, quindi i pescatori hanno deciso di portarle qui da noi. Altre che, pur essendo della giusta taglia e quindi vendibili, erano poche. In questo caso, i pescatori hanno imparato che può esserci una speranza per il futuro di quella specie, favorendone la liberazione e quindi poi la riproduzione.

Così come le uova di seppia. Noi al momento portiamo avanti un progetto su questi animali, recuperando tutte le uova che “mamma-seppia” depone all’interno delle nasse, poi le lasciamo schiudere e liberiamo i giovanili. In questo modo, nel giro di un anno, queste seppioline potranno riprodursi e saranno pescate anche dai pescatori.

- Le vasche di Cestha e il progetto sulle seppie.

Tutto il lavoro che fate è davvero molto interessante. L’aiuto che date alla salvaguardia del mare e delle specie marine non è solo importante per l’ambiente stesso, ma dimostra che in questo modo si può comunque portare avanti un mestiere tanto antico come la pesca, ovviamente con le giuste conoscenze e precauzioni. Quali sono, però, le specie più colpite dal by-catch?

Di base abbiamo, come potete vedere, le tartarughe per quanto riguarda la pesca a strascico. Per la pesca da posta abbiamo astici, cavallucci marini, seppie.Poi c’è tutto un filone legato agli elasmobranchi (ad esempio squali, ma anche razze e torpedini, ndr), di cui noi ci occupiamo comunque.

A proposito di elasmobranchi, abbiamo notato che siete gli unici in Italia ad occuparvene. Anzi, siete nati proprio con questi animali.

Sì, noi nasciamo con la fauna ittica e gli elasmobranchi. Ad oggi siamo infatti gli unici che se ne occupano. Perché, comunque, è necessario che la qualità dell’acqua nelle vaschesia ottimale. Questi animali hanno quindi bisogno di parametri differenti rispetto alle tartarughe marine, ad esempio.

Voi quindi vi siete specializzati successivamente sulle tartarughe?

Sì, le tartarughe sono molto inflazionate, i centri di tartarughe marine in Italia sono davvero tanti. Circa 28-29 centri, se non mi sbaglio. Così abbiamo deciso di partire con qualcosa di diverso, di completamente nuovo. Abbiamo deciso di agire lì dove c’erano le mancanze. Poi il passaggio alle tartarughe è stato, in un certo senso, obbligato perché tra le catture di by-catch sono davvero numerosissime. È stato praticamente impossibile non occuparsene.

- Tartaruga marina presso il centro di Cestha.

Abbiamo approfondito quindi il lato degli animali e della natura. Dall’altro lato, ci sono però i pescatori. Come hai già detto anche tu, voi portate avanti anche progetti innovativi sulla sostenibilità della pesca. I pescatori, da questo punto di vista, come si dimostrano? Sono favorevoli, disposti magari anche ad un cambiamento degli attrezzi che da sempre usano?

Noi di Cestha, ormai, collaboriamo con i pescatori da dieci anni. Non vi nascondo che all’inizio è stato difficile, a causa delle diffidenze che molti di loro hanno sviluppato dopo essersi interfacciati con il mondo scientifico, che spesso usa come approccio quello di imporre. Superata questa diffidenza, si è aperta la comunicazione, la collaborazione. Ora c’è uno scambio reciproco. I pescatori sono più disposti ad ascoltare una nostra proposta di innovazione, di cambio degli strumenti, ma perché negli anni noi stessi siamo stati disposti ad ascoltare i loro suggerimenti. I pescatorinon sono assolutamente i nostri nemici. Anche nei confronti delle tartarughe, spesso loro sono i primi che si dispiacciono nel vedere una tartaruga in difficoltà. Vanno quindi trovate delle soluzioni, non estreme, che non penalizzino il loro lavoro e che, allo stesso tempo, siano efficaci per il bene degli animali. Questa è la nostra chiave di volta e fa sì che il nostro lavoro continui verso questa direzione.

- Il direttore, Simone D'Acunto, che mostra la nassa usata dai pescatori per catturare le seppie.

È un rapporto alla pari dunque. Un rapporto di dare e avere, basato sul dialogo e sull’ascolto. Una cosa molto importante e da cui tutti dovremmo imparare. Abbiamo ora un’ultima domanda da farti: un altro punto cardine di Cestha è la divulgazione. Chi sono, quindi, le persone a cui vi rivolgete e come reagiscono quando gli raccontate del mare? Noi, grazie anche all’esperienza presso il centro di Tartamare, abbiamo visto che molti non sono neanche a conoscenza di ciò che c’è nel mare. Spesso, ad esempio, la posidonia viene vista come una “schifezza” del mare, che deve essere tolta perché sporca. Sono in molti, purtroppo, a non sapere chi è il mare, chi lo abita, quali sono le problematiche e chi ne soffre. La vostra esperienza, invece, sotto questo punto di vista qual è?

Assolutamente uguale alla vostra. Le prime domande che i visitatori ci pongono quando vengono a trovarci e vedono le tartarughe è se le abbiamo prese da Lampedusa. Questo a dimostranza che la gente che vive su queste coste, non sa che le tartarughe possono trovarsi anche in Adriatico. Il sentimento è quindi uguale, ciò perché non c’è conoscenza. Ma questa mancanza deriva dal semplice fatto che i più grandi non hanno studiato a scuola educazione ambientale, molte nozioni non sono state date. Ora, invece, la situazione sta iniziando a cambiare. Noi, parlando anche a molti bambini, ci rendiamo conto che c’è molta più consapevolezza di questi temi. Loro sono un target, infatti, molto importante perché poi rappresentano il tramite con cui anche genitori o altri familiari possono apprendere determinati argomenti. Infine, abbiamo le generazioni intermedie, quindi studenti delle superiori o universitari, che magari vogliono intraprendere un percorso lavorativo in questo ambito. Quando parliamo a loro, oltre a fare divulgazione, cerchiamo di instillare anche un tipo di interesse professionale. Èmolto importante che i giovani d’oggi non si accontentino di fare volontariato, anche per questo Cestha non accetta volontari, ma che trovino un modo per far diventare il percorso di studio un vero e proprio lavoro. Quindi, anche loro rappresentano una fascia target importantissima perché da lì usciranno i changemakers, ovvero coloro che cambieranno il mondo.

Nella vostra comunità di Marina di Ravenna, invece, che riscontri avete avuto?

La città ci ha accolti benissimo, abbiamo un ottimo rapporto. Ravenna non è una città di mare, ma è una città sul mare. Quindi noi abbiamo fatto un po’ da collante tra i cittadini ed il mare e ne siamo molto contenti. Noi apriamo il centro dall’inizio primavera fino al periodo autunnale, tramite visite guidate su prenotazione. Tendiamo a fare l’80% di rilascio di tartarughe in mare aperto con il pubblico, con un momento divulgativo sulle problematiche dell’animale. Poi ci sono tutte le attività didattiche con le scuole o eventi vari. Un’altra cosa di cui ci occupiamo è fare alcune lezioni in università, anche questo è un momento di divulgazione piuttosto importante.

Senza alcun dubbio, Cestha è un piccolo gioiello dell’Adriatico. Un faro per tutti i ragazzi che, come noi, vogliono portare un cambiamento. Arrivando al porto di Marina di Ravenna, oltre all’odore del mare, si può respirare il senso di comunità, di collaborazione, osservando i diversi pescherecci con il logo del centro sulla cabina. Attraverso le loro porte, guardando negli occhi delle tartarughe che sbirciano curiose chi arriva, un sentimento di speranza si instilla nei cuori delle persone. Cestha è tutto questo, ma soprattutto è la cura di cui il mare ha bisogno.

- Impronta Animale e tartAmare incontrano Cestha.

Archelon - Bycatch

Bycatch: ecco cos’è la pesca accidentale e perché se ne parla tanto.

Bycatch, cos’è?

Non è la prima volta che nella nostra rubrica spunta fuori il termine “bycatch” e oggi vi spiegheremo finalmente che cos’è.

Il bycatch, definito anche “pesca accidentale”, si riferisce a tutti quegli individui marini che vengono appunto pescati accidentalmente e che, o fanno parte delle specie di interesse commerciale, ma sono sotto la taglia minima di cattura, o fanno parte di quelle specie che non hanno un valore commerciale; tra quest’ultimi rientrano tartarughe marine, squali, razze, delfini e, addirittura, anche gli uccelli marini. Queste catture, ogni anno, ammontano, in peso, al 40% del pescato totale.

- Esempi di bycatch [Marevivo.it]

Come avviene il bycatch

Già nell’articolo di aprile vi parlammo di uno degli attrezzi meno selettivi al mondo: le reti a strascico.

Ma, purtroppo, non si tratta dell’unico attrezzo che determina catture accidentali. Un altro, con cui anche TartAmare ha avuto esperienza (per ultima quella con Paloma l’estate scorsa a cui eravamo presenti anche noi di Impronta Animale), è il palangaro.

Per chi non lo sapesse, si tratta di uno strumento formato da una fune orizzontale disposta a pelo d’acqua da cui dipartono altre funi verticali (lenze) che terminano con gli ami.

Usati per la pesca di grandi pesci come tonno e pesce spada, mietono numerose vittime anche tra altre specie predatrici come appunto le tartarughe marine, ma anche squali, delfini e uccelli marini; questi o rimangono impigliati e non riescono più ad allontanarsi oppure vanno incontro all’ingestione dell’amo che, spesso, se non si agisce in tempo, risulta essere fatale.

- Schema di come funziona un palangaro.

Un altro strumento è il tramaglio, così chiamato perché costituito appunto da tre maglie, il quale forma un vero e proprio muro nella colonna d’acqua (pensate che possono avere un’altezza di anche 30 metri!).Posto così nel mare si può facilmente capire che il suo compito è quello di rimanere fermo nella colonna d’acqua ed intercettare pesci da una certa taglia in su. Il problema è che non intercetta solo pesci ma anche tanti altri individui che hanno la sventura di passare di lì. Gli animali che ne risentono maggiormente sono i mammiferi marini.

È possibile contrastare questo fenomeno?

Purtroppo, durante la pesca, non si può fare discriminazione. Non si sa che cosa si è pescato fino al momento in cui viene issata la rete a bordo. È per questo motivo che il bycatch non è considerato un reato: perché è totalmente involontario.

Nonostante ciò, però, è possibile limitare questo fenomeno tramite degli accorgimenti, come l’utilizzo di strumenti più selettivi o deterrenti per quelle specie che non sono commerciali.

Inoltre, ci sono diversi decreti e regolamenti a livello sia europeo che nazionale che cercano di incentivare le buone pratiche per evitare, rimediare e monitorare il bycatch.

Un esempio per quanto riguarda il “rimediare” è la circolare n. 3471 del 19/02/2015 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali).

Questa circolare stabilisce che nel caso in cui una tartaruga marina venga pescata e non è in condizioni adatte per essere rimessa in mare, non è perseguibile la sua momentanea detenzione a bordo; ciò per favorire il recupero e il soccorso di questi animali.

- LA Chelonia mydas chiamata Nausicaa, che è stata vittima del Bycatch per ben 3 volte

4. Rilascio in mare della Caretta caretta Natalia, dopo essere stata riabilitata da Tartamare

Altri decreti prevedono il divieto di pescare, tenere a bordo e sbarcare alcune specie di elasmobranchi che sono considerate protette o a rischio o, ancora, prevedono una raccolta dati in modo da poter controllare e gestire il bycatch nel modo più adeguato.

Sitografia:

Giornata Mondiale delle Tartarughe

Nella simbologia la tartaruga rappresenta principalmente la resistenza, la longevità, la stabilità, la pazienza, la fertilità, e la protezione.

Nel periodo storico che viviamo, possiamo dire di essere tutti quanti un po’ tartarughe.

Quindi anche voi, che siate di terra, di mare o di acqua dolce, amatevi, proteggetevi e festeggiate con noi la giornata mondiale delle tartarughe!

è la nostra festa!

Archelon - La Mitilicoltura

La mitilicoltura

Avete mai sentito parlare di molluschicoltura? È l’allevamento di molluschi bivalvi e si divide in diversi tipi in base all’organismo allevato. È un tipo di allevamento estensivo: l’intervento umano è ridotto al minimo e gli organismi si nutrono del cibo presente nell’ambiente. La molluschicoltura rappresenta la principale fonte di produzione dell’acquacoltura nazionale e, a livello europeo, l’Italia è uno dei maggiori produttori di molluschi bivalvi, insieme alla Spagna e alla Francia. Come detto prima, ne esistono di diversi tipi e, in particolare, la mitilicoltura è uno di questi, ovvero l’allevamento dei mitili (Mytilus galloprovincialis), chiamati comunemente muscoli o cozze.

La mitilicoltura in Italia.

Secondo alcuni studi, le origini degli allevamenti di mitili nella nostra penisola risalgono all’epoca pre-romana. Fino all’Ottocento la mitilicoltura era sviluppata a Taranto e a La Spezia ed i mitili erano consumati nelle Puglie e a Napoli, mentre erano quasi sconosciuti nell’Italia centrale e settentrionale ad eccezione di Venezia e Livorno. La produzione di Taranto era molto rilevante e i mitilicoltori erano detti cozzari. La mitilicoltura si è poi diffusa in tutta Italia e, ad oggi, vengono coltivate soprattutto in Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Puglia, mentre minori produzioni si trovano nelle Marche, Sardegna e Campania. Nel 2013 sono state prodotte 64.235 tonnellate, circa il 72% della produzione nazionale di molluschi (FAO, 2015).

Figura 1 la molluschicoltura in Italia (https://www.isprambiente.gov.it/files2018/eventi/cadeau/Giovanardi_ISPRA_MolluschicolturainItalia.pdf)

Come avviene:

La mitilicoltura nel nostro Paese è esercitata principalmente attraverso tre sistemi:

- su fondale, usato in ambiente lagunare del delta padano. I prodotti sotto taglia vengono raccolti in natura e poi spostati in zone predisposte, dove vengono lasciati crescere fino al raggiungimento della taglia minima commerciale (50 mm). Per la raccolta si usano attrezzi al traino a bocca rigida;

- pali fissi, sistema diffuso in zone lagunari o costiere riparate. Una serie di pali, un tempo di legno di castagno ed ora di cemento o metallo, vengono fissati e collegati tra loro da cavi, a cui vengono appese le calze. Queste ultime sono reti tubolari, solitamente di materiale plastico, dentro cui vengono disposti i mitili (l'insieme della struttura e dei mitili è detto resta);

Figura 2 Sistema fisso, da https://www.isprambiente.gov.it/files2018/eventi/cadeau/Giovanardi_ISPRA_MolluschicolturainItalia.pdf

- filari galleggianti o long-line, che è il sistema più recente. E’ composto da due corpi morti di ancoraggio, posti a un distanza variabile da 100 a 200 metri, e collegati tra loro da uno o più cavi, mantenuti in sospensione da galleggianti. In base al numero dei cavi in sospensione ci sono: long-line monoventia, ovvero uno; long-line bi/triventia o “triestino”, con due o tre cavi.

Figura 3 Sistema longline http://www.hydracoop.it/progetti/progettomiami

La lunghezza delle calze va da un minimo di 1 metro, per gli impianti di tipo fisso, ad un massimo di 15 metri, per impianti flottanti. La maggior parte sono tra i 2 ed i 6 metri di lunghezza, utilizzate nell’80% degli impianti. Un importante fattore che determina la lunghezza delle calze è la profondità della zona di impianto.

Quali problematiche comporta?

La mitilicoltura non è priva di impatto, soprattutto sui fondali (come ad esempio deposizioni, decremento della biodiversità bentonica, possibili anossie locali), anche se non crea danni permanenti. La problematica maggiore, però, è legata al materiale stesso che costituisce le calze in cui vengono incalzati i mitili, il quale è quasi sempre il nylon. Secondo Legambiente, infatti, l’80% dei rifiuti “pescati” in sei mesi è rappresentato dalle calze di materiale plastico. Inoltre le calze rientrano tra i maggiori rifiuti che si trovano sulle spiagge, soprattutto nelle vicinanze di impianti di mitilicoltura. I dati dell’indagine Beach Litter di Legambiente riportano che nel 2017 sono state rinvenute 4470 calze, presenti in 27 delle 60 spiagge percorse dai volontari dell’associazione. Le spiagge più colpite risultarono essere quelle dell’Adriatico. Questo accade perché una delle fasi più delicate della lavorazione è il cosiddetto “reincalzo”: quando i molluschi vengono separati per dimensione, nuovamente incalzati e sospesi in acqua. Durante tale fase infatti i retini possono finire accidentalmente in mare. Questa problematica è aggravata dal fatto che in Italia, purtroppo, non vi è alcun controllo o regolamentazione nella gestione delle calze da mitilicoltura. Ma cosa si può fare a riguardo? Vediamolo subito.

Soluzioni.

Proprio per i motivi sopra elencati, una delle soluzioni che si sta cercando di portare avanti è la sostituzione delle calze di plastica con altre in materiale biodegradabile. La Contea di Zara nel progetto DORY ha cercato di ridurre l’impatto ambientale degli allevamenti, utilizzando materiali biodegradabili ed ecologici. Fondamentale per questo progetto pilota è stato adottare il cosiddetto metodo “neozelandese”, come aveva fatto precedentemente la Regione Veneto durante il progetto EcoSea. Tale metodo prevede l’allevamento dei mitili su una corda continua, chiamata “agugliato”, posizionata lungo il filare con andamento serpentino. Nonostante il metodo “neozeandese” abbia mostrato buoni risultati, soprattutto nelle fasi iniziali, ci sono state alcune problematiche. Una di queste è stata la velocità con cui le calze si biodegradavano, non permettendo l’attaccamento dei mitili.

Figura 4 Sistema neozelandese https://www.regione.marche.it/portals/0/Agricoltura/Pesca/Progetti%20Europei/Dory/DORY_PUBBLICAZIONE_FINALE_IT_.pdf

Un altro progetto, iniziato nel 2021, è il Life MUssel Sustainable production (re)cyCLES (LIFE Muscles) o LIFEMuscles, che mira soprattutto alla riduzione della dispersione delle calze in polipropilene (PP), al loro recupero e riciclaggio (quest’ultimo è un processo già sviluppato nel 2019 da ENEA e Ama, in collaborazione con Legambiente). Il LIFE Muscles è un progetto portato avanti da Legambiente e altri 8 partners che operano nelle aree di La Spezia e del Nord del Gargano. Per il Mar piccolo di Taranto, invece, è stato presentato il progetto MIAMI, finalizzato a sperimentare soluzioni innovative per la sostenibilità. Durante tale progetto la maglia della calza sarà dimensionata in base alle fasi di accrescimento dei molluschi presenti all’interno.

Sitografia:

- Cataudella S. , Bronzi P., - Acquacoltura Responsabile – UNIMAR, UNIPROM 2001, pp.438- 440

- Prioli, Giuseppe. "La molluschicoltura in Italia." Estado actual del cultivo y manejo de moluscos bivalvos y su proyección futura(2008): 159.

- Tibaldi E. – Acquacoltura le radici del pane – Clesav, 1983, pp.21-23

- https://www.isprambiente.gov.it/files2018/eventi/cadeau/Giovanardi_ISPRA_MolluschicolturainItalia.pdf

- https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/marine-litter-ecco-i-dati-di-legambiente-sulle-reti-per-la-coltivazione-di-mitili-spiaggiate/

- https://www.regione.marche.it/portals/0/Agricoltura/Pesca/Progetti%20Europei/Dory/DORY_PUBBLICAZIONE_FINALE_IT_.pdf

- https://www.enea.it/it/Stampa/news/ambiente-dallenea-un-processo-innovativo-per-il-riciclo-delle-reti-per-la-mitilicoltura/

- http://www.hydracoop.it/progetti/progettomiami

ACCOUNT INSTAGRAM FUORIUSO!

!!! ATTENZIONE !!!

Purtroppo oggi ci siamo trovati davanti la Instagram story che vedete nell'immagine qui sopra.

Con grande amarezza abbiamo scoperto che il nostro account Instagram è stato hackerato.

Archelon - Strumenti Da Pesca: Le Reti A Strascico

Gli strumenti da pesca

Le origini dell’attività di pesca possono essere fatte risalire alla stessa epoca dei primi cacciatori terrestri. Inizialmente si pescava con ami ricavati da ossi, conchiglie e pietre ma nel corso del tempo la pesca ha subito un’evoluzione, portando all’utilizzo anche di reti e nasse. Questi strumenti vengono definiti passivi per via della loro modalità di pesca: restano fermi e sfruttano i movimenti delle correnti e dei pesci per poter pescare.

Rappresentazione dell'attività di pesca in una tomba etrusca (Particolare di affresco dalla "Tomba della Caccia e della Pesca", Necropoli di Monterozzi, Tarquinia (VT))

Negli anni, poi, sono sopraggiunte altre tecniche di pesca, con strumenti definiti attivi, ovvero strumenti che svolgono la loro azione muovendosi all’interno della colonna d’acqua, come ad esempio le draghe idrauliche, utilizzate soprattutto per la raccolta delle vongole, le reti a circuizione e le reti volanti, impiegate nella pesca del pesce presente nella colonna d’acqua, ed infine, le reti a strascico, le reti più impattanti ed inquinanti, ma anche le più redditizie.

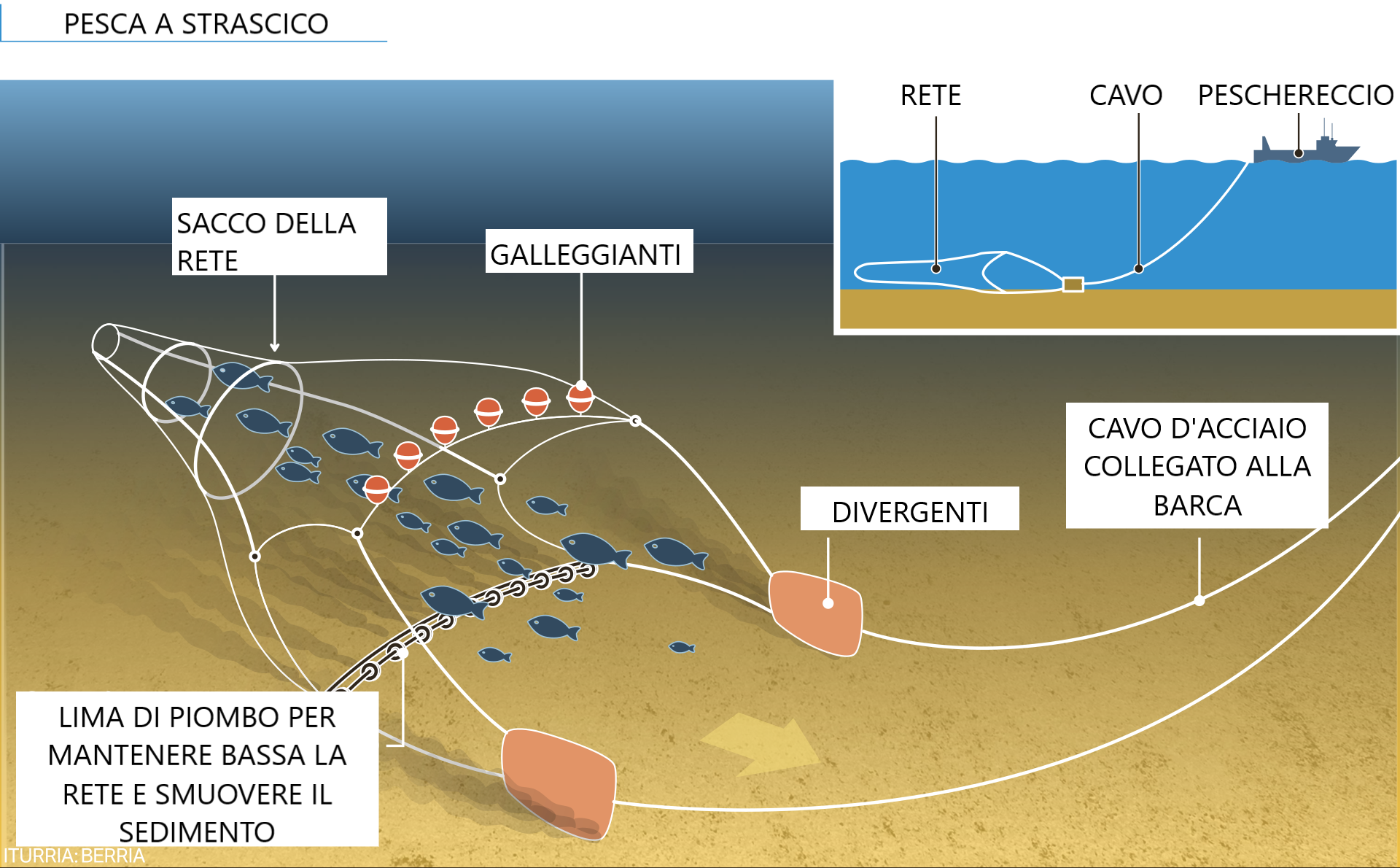

La pesca a strascico

Prima di parlare dei problemi legati alla pesca a strascico, capiamo insieme come si svolge.

La pesca a strascico, inizialmente svolta da due imbarcazioni, può essere oggi svolta da una imbarcazione singola grazie alla presenza di due divergenti, delle strutture rigide che permettono alla rete di essere tirata da due lati opposti per rimanere aperta.

La rete a strascico è costituita dall’apertura, dal ventre e dal sacco, la parte più importante perché è quella dove si concentra il pesce che verrà poi sbarcato a bordo. La bocca della rete, oltre che dai divergenti, è tenuta aperta da una lima in sughero posta superiormente e da una lima in piombo, posta nella parte inferiore. Quest’ultima ha anche il compito di “arare” il fondale per sollevare i pesci che vi sono a contatto, così da farli entrare all’interno della rete.

Schematizzazione del funzionamento della rete a strascico. [Foto di wikimedia commons modificata]

La rete, per poter svolgere bene il proprio lavoro, deve essere mantenuta aperta viaggiando ad una velocità costante.

Problematiche

Poco fa abbiamo definito l’azione di ricerca del pesce sui fondali come “aratura”, questo perché le reti a strascico sono un po’ come degli aratri su un terreno: scavano nel fondale stravolgendolo e rimescolando il sedimento. Questo porta due gravi problemi. Il primo, e forse meno conosciuto, riguarda le emissioni di CO2. Il mare ha un ruolo importantissimo nel limitare il riscaldamento globale grazie alla sua capacità di assorbire anidride carbonica, noto gas serra la cui concentrazione sta aumentando in atmosfera.Con la pesca a strascico, però, si va a rimettere in sospensione la CO2 presente nei fondali e ciò comporta una diminuzione della capacità di assorbimento dell’anidride carbonica del mare.

La seconda problematica è probabilmente più nota e suscita nel grande pubblico privato opinioni discordanti: si tratta della perdita di biodiversità legata alla distruzione dei fondali. Tornando all’esempio dell’aratro, immaginate di arare non un campo di terra ma un campo di fiori. Quale sarebbe il risultato? I fiori sarebbero distrutti, le radici divelte dal terreno e il prato dovrebbe aspettare ben più di qualche mese prima di tornare ad avere il suo aspetto originale. La stessa cosa avviene sui fondali marini, in particolar modo sulle praterie di fanerogame marine (piante acquatiche, come ad esempio la Posidonia oceanica), che costituiscono un habitat molto importante per diverse specie appartenenti alla fauna marina. Il danno non è diretto solo a queste piante ma, indirettamente, ricade su tutte quelle specie che vivono in questo habitat.

Fondale che non ha subito l'azione delle reti a strascico [A] a confronto con il fondale che l'ha subita[B].

Inizialmente abbiamo parlato di due soli problemi, ma in realtà vi è un terzo problema, legato non all’aratura del fondale, ma al metodo da pesca in sé per sé. La pesca a strascico, infatti, è una pesca non selettiva: dentro la rete entra non solo la specie target che si vuole pescare per poi rivendere, ma diverse specie, alcune delle quali non hanno un valore commerciale (bycatch) e che, una volta issate a bordo e scartate, vengono poi ributtate in mare, morte.

Bycatch della pesca del gamberetto.

Tra queste specie vi sono diversi squali (come gattucci e palombi), che è possibile vedere anche sui banconi delle pescherie pur non avendo un grande valore commerciale (eh già, la carne di squalo viene mangiata abbastanza comunemente, anche qui in Italia es palombo, smeriglio). Questi animali hanno un ciclo riproduttivo lento e producono prole meno numerosa, ecco perchè la cattura, per quanto accidentale, rappresenta una grave minaccia alla loro conservazione.

Ma di fronte a tutti questi problemi quali rimedi è possibile applicare? E, soprattutto, esistono dei rimedi?

Soluzioni

La risposta è “sì” a entrambe le domande, ma con l’aggiunta del “però non bastano”. Una di queste soluzioni è stata quelladi imporre una limitazione sulle maglie delle reti a strascico. Esse, come previsto dal Regolamento UE n.1343/201, devono avere un’apertura uguale o superiore ai 40mm e devono essere quadrate e non romboidali poiché, quest’ultime, nel momento in cui la rete viene trainata tendono a chiudersi, evitando così la fuoriuscita del pesce sotto taglia che non può essere commercializzato.

Un’altra soluzione è stata quella di istituire un decreto legislativo in cui viene vietata la pesca a strascico entro le 3 miglia dalla costa e ad una profondità che non deve essere inferiore ai 50m. Purtroppo, però, questi limiti non sono assoluti e, oltre alla possibilità di avere delle deroghe, c’è anche chi svolge pesca illegale, andando a pescare lo stesso in queste aree protette.

Fortunatamente, è stato trovato un modo per poter arginare questo fenomeno. Nel 2012, all’interno dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, ed in particolare attorno all’isola di Favignana, sono stati posti dei blocchi di cemento (a pH neutro così da non alterare quello dell’ambiente marino) con dei ganci metallici, in modo da bloccare le reti e danneggiarle in maniera irreparabile. In questo modo in poco tempo la pesca di frodo è stata scoraggiata, facendo diminuire le incursioni in questi ambienti del 50%. Negli anni successivi, grazie anche all’arrivo di nuovi fondi, sono stati posti dei blocchi anche intorno alle isole di Levanzo e Marettimo.

Un altro progetto analogo è nato da un’idea di Paolo Fanciulli, pescatore e ambientalista toscano, nel mare della Maremma. In questo progetto l’arte e il mare si sono incontrati nella realizzazione di 24 blocchi di marmo scolpiti da diversi artisti, che poi sono stati inseriti in acqua per scoraggiare la pesca illegale. Successivamente, nel 2019, sono stati installati altri 15 dissuasori. In questo modo si vuole creare un turismo consapevole e sensibile a queste problematiche e parallelamente preservare i nostri fondali.

Come abbiamo detto poco fa, però, questi rimedi non bastano. Contrastano solo una parte dei problemi legati all’utilizzo di queste reti e neanche in maniera completamente efficiente. L’ideale sarebbe sostituire questo tipo di pesca con degli attrezzi più selettivi e meno impattanti, come ad esempio le nasse.

Purtroppo la soluzione al problema appare ancora lontana e risiede anche in una presa di coscienza individuale da parte del consumatore che, nel momento della scelta e dell'acquisto di un prodotto, può e deve chiedersi con quale sistema di pesca quel pesce è arrivato su un bancone.

Altra informazione importante da acquisire per contribuire a contenere il danno riguarda l'area di pesca (riportata sulle etichette) e, nel caso di pesce in scatola o surgelato, sarebbe opportuno controllare che sia provvisto di uno dei marchi di certificazione,come ad esempio il marchio MSC.

Sitografia:

- https://www.lifegate.it/pesca-strascico-oceani-co2

- https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00010100/10119-icram-vol3.pdf[67,68,69]

- https://www.adnkronos.com/favignana-blinda-larea-marina-protetta-blocchi-di-cemento-di-contro-la-pesca-a-strascico_3r3bkc8DEsQjd4EqQifvMP?refresh_ce

Earth Day 2022

If you move "H"

EARTH becomes HEART ❤️

Love is the secret.

Amiamo il nostro pianeta e prendiamocene cura, perchè non ne abbiamo uno di riserva.

Giornata Mondiale della Terra 2022

Pasqua 2022

Buona Pasqua 2022!

Il presidente di tartAmare e tutti i volontari sono felici di augurare ai nostri sostenitori una serena Pasqua.

Importanti Collaborazioni per tartAmare

Workshop 2 e 3 aprile con Caretta Calabria Conservation

É appena terminato un fine settimana intenso che ha visto gli operatori di tartAmare impegnati in un workshop di alto livello formativo.

Eccellenze italiane nel monitoraggio e tutela dei nidi e nella ricerca scientifica sul fenomeno hanno condiviso la loro esperienza e il loro sapere con noi, affinché il nostro team acquisisca sempre maggiori competenze nella gestione di nidi che a volte, alle nostre latitudini, risultano presentare criticità maggiori.

Diversi anche gli studenti universitari e i ricercatori presenti, che con nostro grande piacere nutrono sempre maggior interesse per questo ambito di ricerca.

A condurre il corso l'esperto di Caretta Calabria Conservation Salvatore Urso.

Graditissima la partecipazione dell' Università Politecnica delle Marche con la prof.ssa Gioacchini, che ci ha aggiornato su un progetto di ricerca che sta portando avanti da qualche mese, anche sulle uova dei nidi toscani.

Si tratta di individuare eventuali microplastiche e contaminanti presenti nel tuorlo e negli embrioni delle uova non schiuse rimaste nei nidi e di capire come questi possano influire negativamente sulla organogenesi e sulla funzionalità degli organi.

Molto interessante anche l'intervento dell'Università di Bologna con il prof. Scaravelli, che da anni è impegnato in uno studio di caratterizzazione del microclima dei siti di nidificazione.

Presente anche il sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia Elena Nappi, che segue sempre con attenzione il nostro percorso. Questo comune negli ultimi anni ha registrato un numero elevato di nidi in pochi chilometri e la sindaca ha sempre lavorato affinché il comportamento dell'amministrazione fosse virtuoso e rispettoso della frequentazione da parte di questi animali del litorale in un periodo, quello estivo, di boom turistico per la città.

Vogliamo ringraziare anche il Comune di Grosseto e il Tef per la loro costante presenza e sostegno ai nostri progetti.

Infine ricordiamo che il nostro gruppo opera all'interno della rete di OTB-Regione Toscana per la conservazione della biodiversità marina in Toscana e sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto.

E adesso non ci rimane che metterci al lavoro per una nuova emozionante stagione di ricerca nidi.